パソコンがぶっ壊れてデータが死んだ。外付けHDD/USBドライブにデータを保存していたけれど、壊れて終わった。

すみません。PCがクラッシュしてデータがすべて吹き飛びました。納品できません。

すいやせん。PCが逝ってしまい、オマケにバックアップ用の外付けドライブもオジャンになりました…。納品できません。

このような言い訳は、「飼い犬が宿題のプリントを食べちゃったんで提出できません」と同じレベルだ。これを理由にして納品を遅らせるのはド素人がすることだ。プロならば、複数のバックアップソリューションを用意しておかなければならない。

ネットではよく、「翻訳者はバックアップに外付けHDD/USBストレージを使うといい」という情報がある。しかし、この方法には、まずい点が非常に多い。

物理ストレージだけでは、十分なデータ保護を行うことはできない。

壊れたらそこで試合終了だよ…。

この記事の内容

- パブリッククラウドによるバックアップ

- NASによるバックアップ

- これら両方を使ったハイブリッドバックアップ

関連記事:

外付けHDD/USBストレージがダメな理由

ダメな理由は大きく分けて3つある。

- 物理ストレージであるため手元にないと意味がない

- スナップショットなどのテクノロジーを導入しない限り、過失による削除や変更、ファイルの破損を復元できない

- 物理的に壊れればそこで試合終了

物理ストレージもコンパクトになっているとはいえ、外出するたびに常に持ち運ぶのは簡単なことではない。持ち運べば、紛失や落下による物理的な事故も発生し得る。

「間違って削除しちゃった」、「ファイルの保存中にケーブルが外れてファイルが破損した」、「カミナリに打たれました」、「ペットがいたずらして壊した」。こういった場合にファイルがダメになっても、物理ストレージではどうにもならない。

これでは試合終了になる。

パブリッククラウドを使う

パブリッククラウドとは、GoogleDrive、OneDrive、Dropboxといったクラウドサービスのこと。マシン上の特定の場所(フォルダ)とクラウド(これらの企業の個人に割り当てられたサーバーのスペース)を同期することができる。つまり、物理ディスク上のファイルのコピーがOneDriveなどに作成できる。

どれを選ぶかということになるが、断然Microsoft OneDriveをおすすめする。理由は無料スペースも5Gと多く、月々わずか224円で200GBに増大できる。

さらに、パブリッククラウドの多く(もちろんOneDrive も)では、バージョン管理も自動的に行われる。つまり、ファイルの変更や削除をさかのぼることが可能。たとえOneDrive内で誤ってファイルを削除しても、誤ってファイルを変更して保存しても、その前のバージョンに復元することができる。『OneDrive で削除したファイルまたはフォルダーを復元する』を参照。

また、ファイルオンデマンドで物理ディスク容量を節約できる。これは、サーバー上のファイルをすべて物理ディスクにダウンロードせずに必要なものだけをダウンロードできるということだ。たとえば、「容量の大きいFileAがある。これはいつも使うわけではないが、とっておきたい。しかし、物理ディスクに保存しておくには容量が大きすぎる」といった状況に使うことができる。詳しくは『Windows 10 用 OneDrive ファイル オンデマンドでディスク領域を節約する』を参照。

ダウンサイドとして、容量に制限があり、さらに大きな容量が必要となれば、毎月のコストも増大してしまう。パブリッククラウドでは容量不足を考慮する必要がある。

パブリッククラウドで注意すべきこと

ベンダーによっては、NDA(秘密保持契約)でパブリッククラウドの使用を禁止している。この場合、この会社と仕事をするのであれば、パブリッククラウドは使用できない。

NDA等でパブリッククラウドの使用が禁止されていなくても、不正アクセスや情報漏洩には注意を払わなければならない。ここで行うべきなのが、パスワードの強化と2段階認証の設定だ。

パスワードには、その人物から簡単に特定できるもの(例:誕生日、電話番号など)は避け、ランダムで長いパスワードを選ぶようにする。

また、2段階認証を設定することで万が一パスワードが割れてしまっても、本人が持つモバイルデバイスでのみ確認できる動的(毎回変化する)な第2のパスワードを要求するようにできる。これだけでもセキュリティはかなり強化できると言える。詳しくは『Microsoft アカウントで 2 段階認証を使用する方法』を参照。

注意:

GoogleDriveは規約からクライアントの仕事を保存するのはまずい。『Googleポリシーと規約」に「アップロードしたもののライセンスはGoogleに付与される」と記載されているため、秘密保持や著作権問題に発展する可能性がある。

パブリッククラウドの具体的な使い方

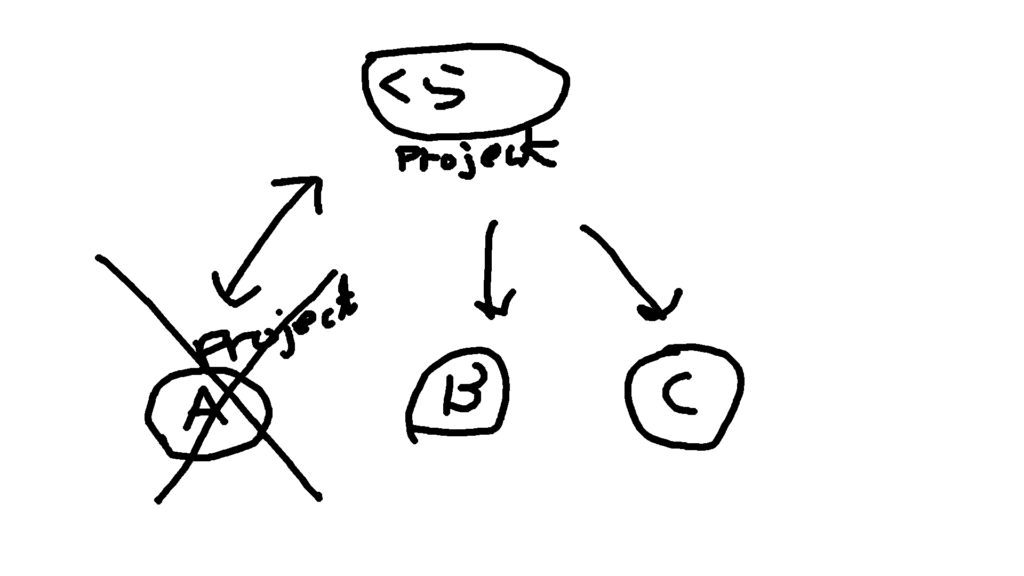

例:AAA社から受けた案件Projectの作業を行いながらバックアップする。

/OneDrive/AAA/Projectのようにフォルダーを作成する。

そして、プロジェクトの作業自体をフォルダ中で行うようにする。これにより、常に作業ファイルがクラウドに同期されて保存されるようになる。

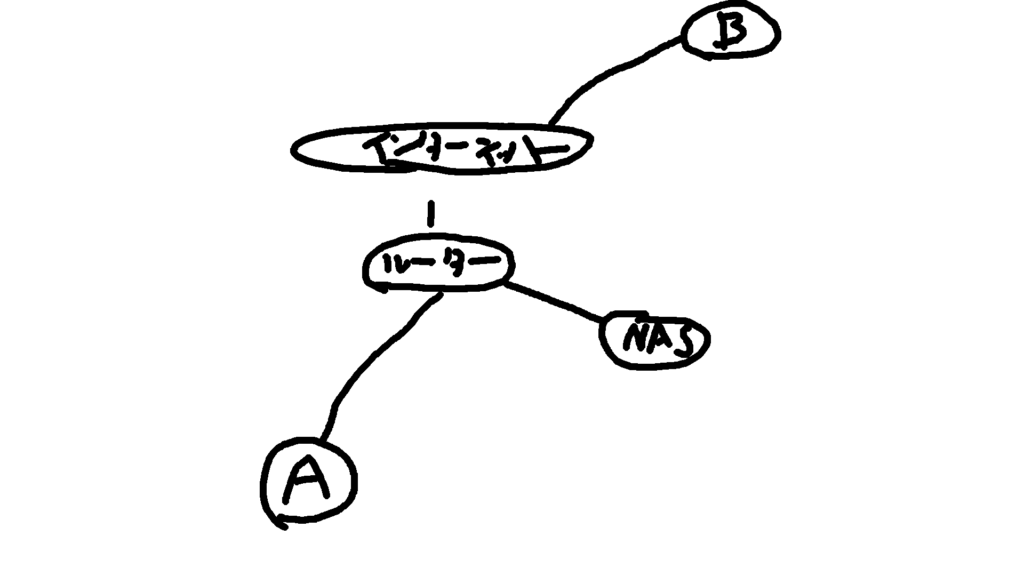

たとえば、現在作業しているマシンAが突然壊れてしまっても別のマシンB、マシンCを使用してOneDrive上のコピーをダウンロードできる(芸術的な下図を参照)。

NASを使う

ネットワークアタッチトストレージ(NAS)とは、簡単に言えばホームネットワーク上に配置できる物理ドライブのことだ。詳細は、IO DATAによる『NAS(ネットワークHDD)とは?』を参照されたい。

このストレージは、通常のUSBタイプの外付けHDDやUSBメモリスティックとは違い、常時ホームネットワークに接続されている。そのNASにネットワークで接続デバイスであれば、ファイルの同期やアップロード、バックアップなどを複数のマシンで行うことができる。

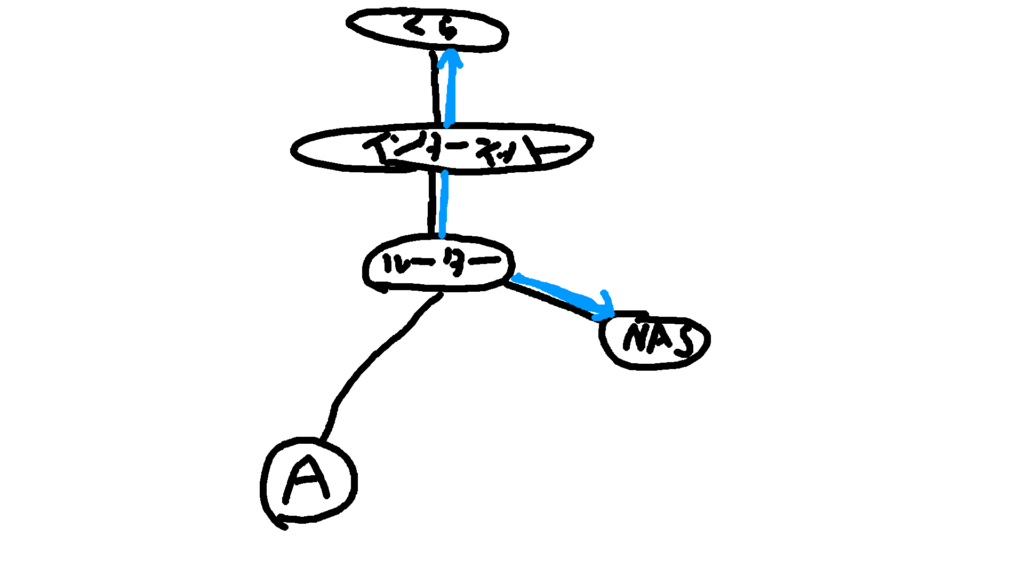

NASを使う最大のメリットは、外出先でもインターネット経由でNAS内のファイルにアクセスできることだ。また、大容量を比較的安価に割り当てることが可能(3TBのHDDでも1万円程度)。

例:外出先のマシンBからNASストレージにアクセスし、データを取り出すことができる(芸術的な下図を参照)。

つまり、出先で急に自分のパソコンには入っていないデータが必要になった場合でも、アクセスして簡単にダウンロードできる。

パブリッククラウドからデータを取り出すときの弱点は、インターネット接続が絶対に必要となることであった。インターネットに接続できなければ、クラウドにアクセスできない。アクセスできなければ、ファイルを取り出せない。

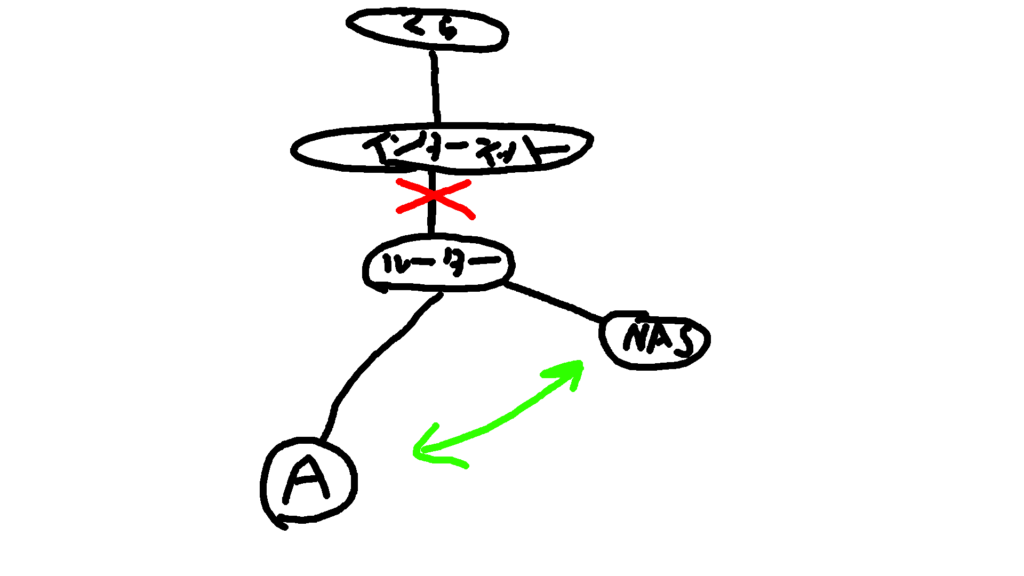

NASはこれに影響を受けない。

NASはホームネットワークに位置するため、インターネットに接続できなくてもホームネットワークにさえ接続できればファイルを取り出すことができる。

ただし、NASは外付けドライブと同様、物理ハードウェアなので壊れればデータはオジャンになる。

【NAS HDDセット】Synology DS218play & Seagate HDD [2ベイ/HDD IronWolf-4TBx2台同梱/64bitクアッドコアCPU 1GBメモリ搭載]

【NAS HDDセット】Synology DS218play & Seagate HDD [2ベイ/HDD IronWolf-4TBx2台同梱/64bitクアッドコアCPU 1GBメモリ搭載]パブリッククラウドとNASのハイブリッドバックアップ

パブリッククラウドのボトルネックは、インターネット接続ができなくなれば、必要なファイルをダウンロードできないことであった。また、NASを使うことでホームネットワーク内であれば、いつでもファイルを引き出すことができると説明した。

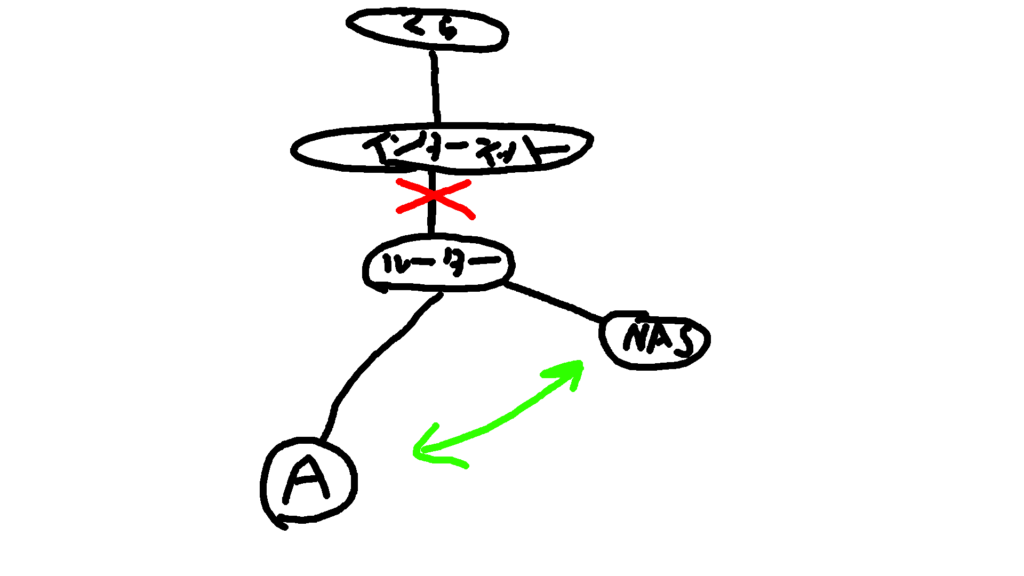

そこで、パブリッククラウドとNASを両方使うことで、さらにバックアップを強化できる。

先ほど紹介したパブリッククラウドをNAS内でも同期させておけば、万が一インターネットに接続できなくなっても、ホームネットワークからNASに同期されているファイルにアクセスできる。

モバイルSIMで直接クラウドからダウンロードするという手もありだが、容量が大きい場合や、トラフィック制限などによりダウンロードが困難になる場合もあり、作業が遅れたりすることも考えられる。

さいごに

バックアップを行うに大事なのは、復旧手段や保存方式が1つに限定されないことだ。いくつかの手段を確保しておくことで、障害復旧できる可能性は増大する。

ポイントは以下の通り

常にパブリッククラウドに同期しているフォルダ内で作業を行う

NASにもパブリッククラウドを同期させて、ホームネットーワク内に物理バックアップを確保する

パブリッククラウドの容量の制限を考慮して、大容量のファイルをNASにバックアップする

コメント

[…] 翻訳者の命、データを死守せよ […]